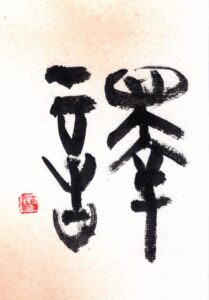

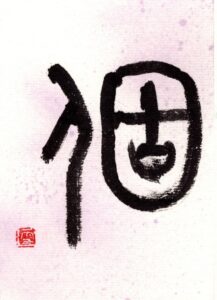

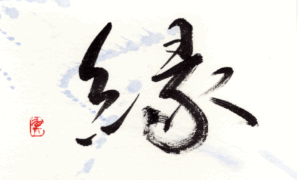

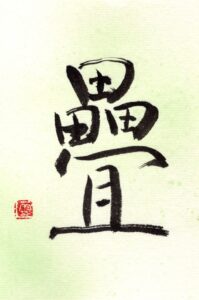

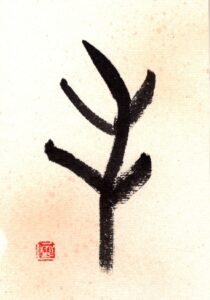

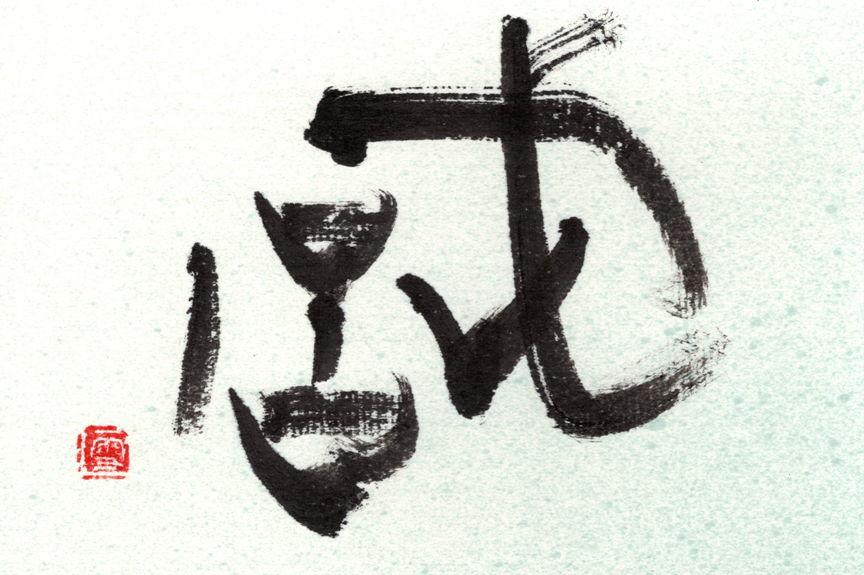

文字の成り立ち 【識:形声】声符は戠(しょく=戈:ほこに飾りをつけた形で目印にするという意がある)目印によって見分けて知ることができるので「しるし、しる、わかる」の意となる。

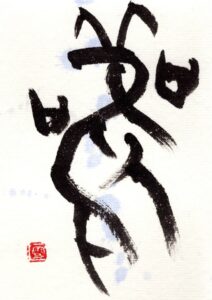

国際識字デー 国連教育科学文化機関(UNESCO、ユネスコ)が制定。国際デーの一つ。英語表記は「International Literacy Day:ILD」。

1965年のこの日、イランのテヘランで開かれた世界文相会議でイランのパーレビ国王が軍事費の一部を識字教育に回すことを提案したことに由来する。国際デーや国際年のような取り組みにより世界の識字率は着実に向上しているが、世界には紛争や貧困、差別などが原因で、読み書きのできない人が約8億人いると言われている。そして、その3分の2が女性である。識字率が低い国はアフリカなどの開発途上国に集中しており、国の経済発展にも影響を及ぼしている。学校に通えない子ども達を含め、世界中の人々が質の高い教育を受けられるように環境の整備が望まれる。

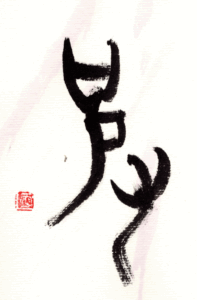

一方で、日本の識字率は非常に高く、現在ではほぼ100%となっている。これは江戸時代に読み書きそろばんを庶民に教えた寺子屋の影響があり、当時の江戸の町では識字率が70%以上もあり、世界一の識字率を誇ったとも言われている。