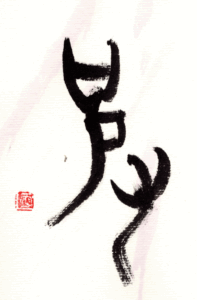

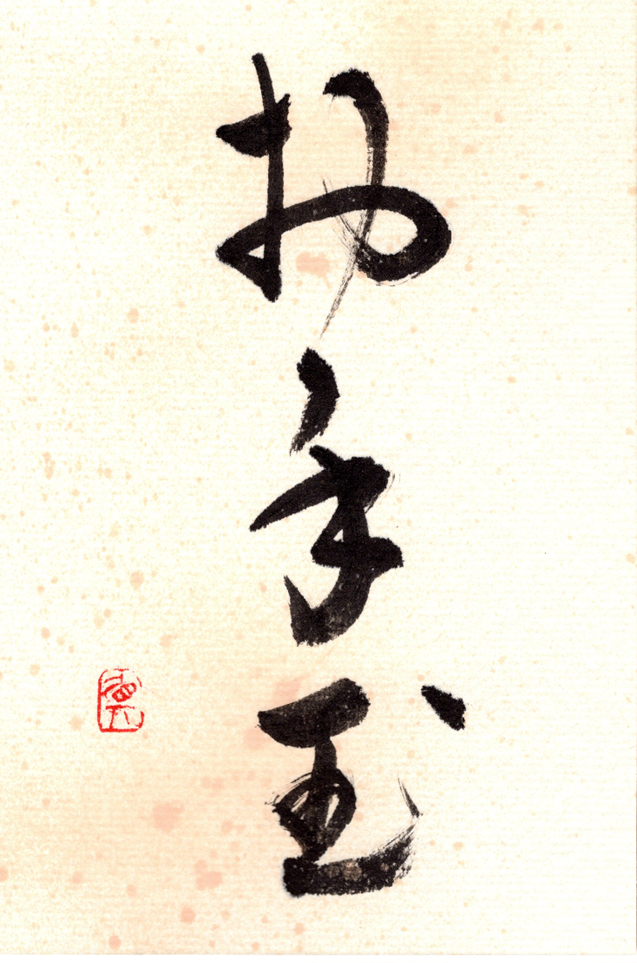

お手玉の日 全国お手玉遊び大会・国際交流事業などを開催し、お手玉の輪を広げている「日本のお手玉の会」が1992年に制定した。「お手玉」は、小さな布袋に小豆や米、ジュズダマの実などを入れ、数個を1組にして縫い合わせた玩具のことで、欧州の遊牧民が袋に粒状の物を入れて遊んだのが始まりと言われている。

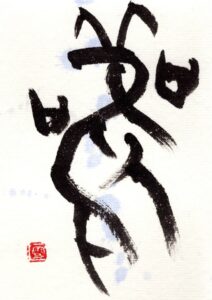

日本では、奈良時代に中国から伝わり、当時は手ごろな大きさの小石や水晶を利用したことから「石名取玉」と呼ばれていた。実際に聖徳太子が遊んだとされる水晶も発見されている。現代のお手玉は、江戸時代から明治初期にかけて多く作られた。

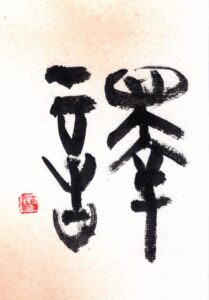

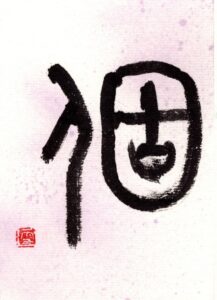

「おじゃみ」急に浮かんだ言葉。関西ではお手玉をおじゃみと言う。とっくに忘れていたのに、50年以上も記憶の深いところあったものが出てきた。遠い昔のことを思い出すと何だか切ない。