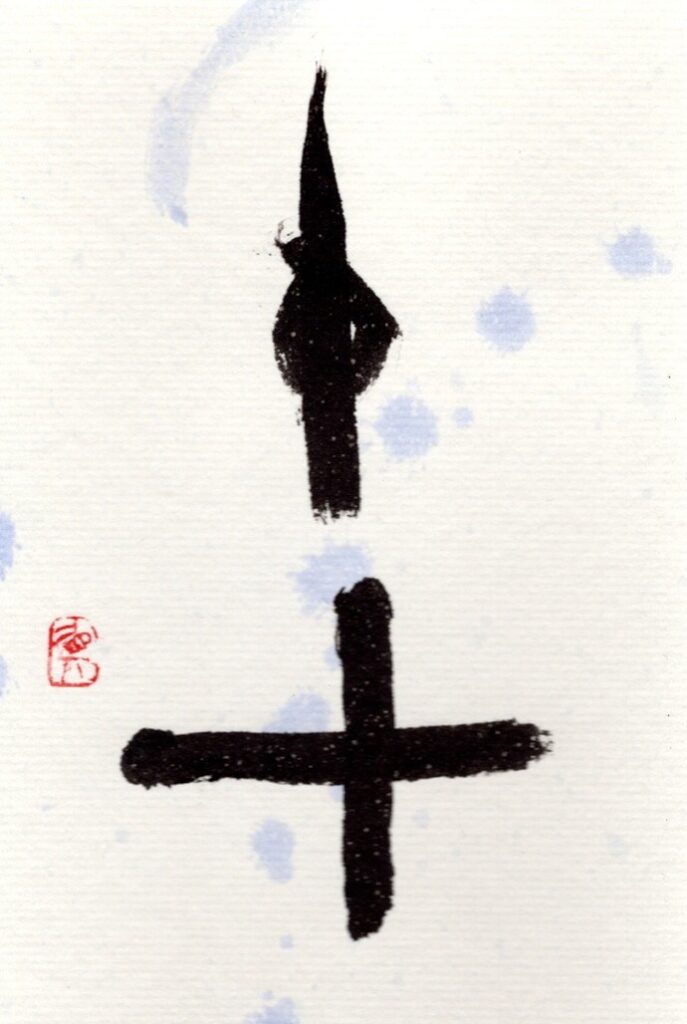

文字の成り立ち 【十:指事】数を数える時に使う算木で数を表したので、横1本が一、縦1本が十となる。【七:仮借】もともとは切り取られた骨の形で、その音を借りて数の「しち、ななつ」に使う。

漢字の成り立ちは、大きく分けて以下のように説明できます。

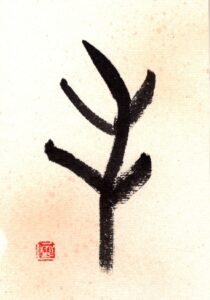

- 象形文字(しょうけいもじ)

ものの形を絵のように表したもの。

例:「山」「川」「木」 - 指事文字(しじもじ)

記号的に形を工夫して、抽象的な概念を表したもの。

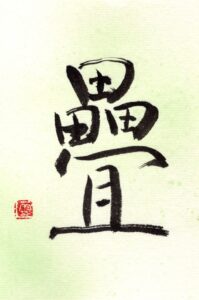

例:「上」「下」「一」「二」 - 会意文字(かいいもじ)

意味をもつ漢字を組み合わせ、新しい意味を表したもの。

例:「林」(木+木)、「休」(人+木) - 形声文字(けいせいもじ)

意味を表す部分と、音を表す部分を組み合わせたもの。

漢字の約7割がこれ。

例:「河」(氵=水の意味+可=音) - 転注文字(てんちゅうもじ)

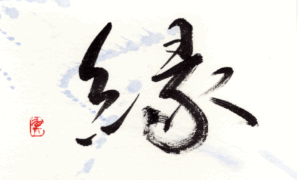

本来の意味から転じて、別の意味で使われるようになったもの。

例:「楽」(音楽→楽しい) - 仮借文字(かしゃもじ)

もともとの意味と関係なく、発音を借りて別の意味を表すようになったもの。

例:「来」(もとは麦の象形→音を借りて“くる”の意味に)

この6つをまとめて 「六書(りくしょ)」 と呼びます。

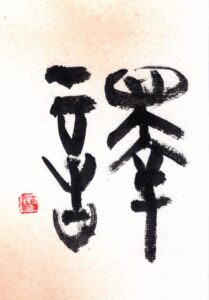

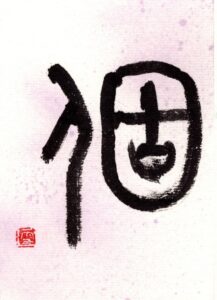

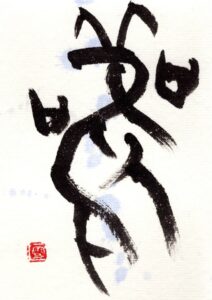

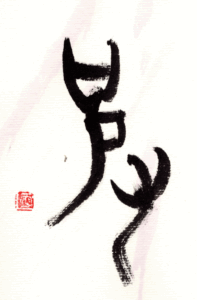

詳しい話はご専門の先生方にお任せして、文字の形や書の線のオモシロさを楽しんで書いています。漢字の古代文字(甲骨文字・金文)も、まだまだ新しい発見がありそうでワクワクします。文字が生まれてくる時のパワーを感じてみてください。