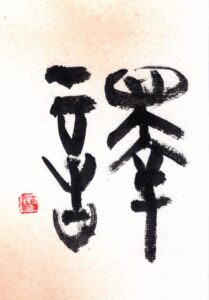

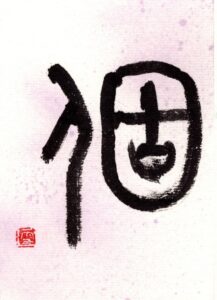

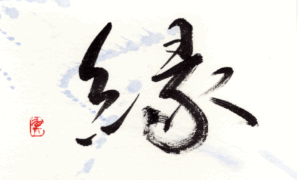

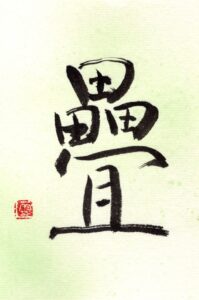

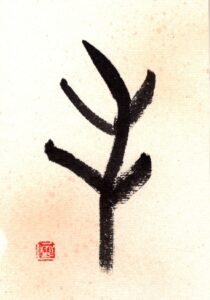

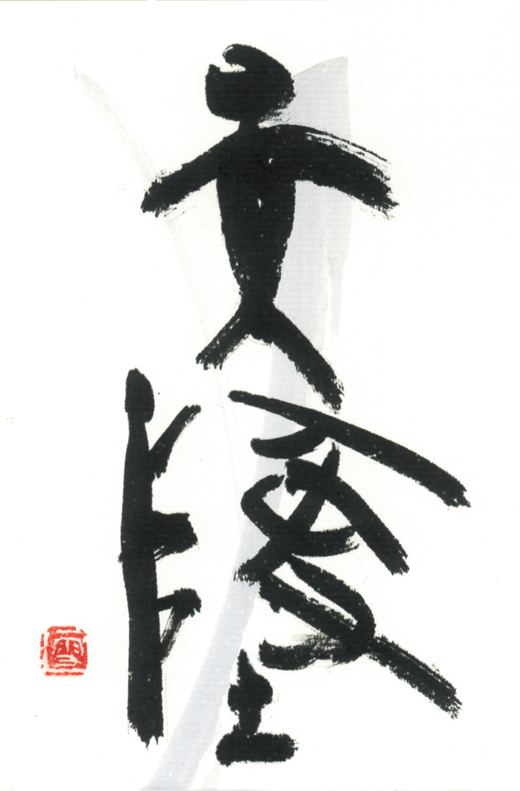

文字の成り立ち 【天:象形】手足を広げた人を正面から見た形の上に、大きな頭をつけた形。人の体の一番上にある頭=天を借りて“そら”を天というようになった。【地:形声】もとの字は墜で、神の降り立つ所という意味であった。墜が墜落(おちる)の意で使われるようになり、かわりに地の字が(とち、つち、ところ)の意で使われた。

橋の日 日付は「は(8)し(4)」と読む語呂合わせから。郷土のシンボルである河川と、そこに架かる橋を通して、ふるさとを愛する心と河川の浄化を図ることを目的に制定された。

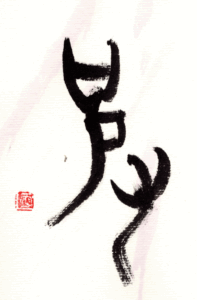

橋について 古くは紀元前4000年(紀元前40世紀)頃のメソポタミア文明において石造のアーチ橋が架けられた。その古代メソポタミア地方の技術が、世界に伝播して西洋と東洋それぞれ独自に発展したと考えられている。日本での記録に残っている最古の橋は、奈良時代の歴史書『日本書紀』に記載された巨大な倒木による丸木橋とされる。

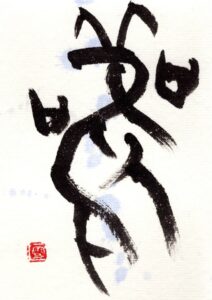

橋というと、小学生の時に訪れた天橋立を思い出した。天橋立には、「神の梯子: 男神イザナギが女神イザナミのもとへ通うための梯子が倒れてできた。」「龍の伝説: 龍神が土を盛って一夜で創り出したという話や、昇天する龍が如意宝珠を授かる姿。」という伝説があり、「パワースポット: 天上の神々と地上の人間界をつなぐ架け橋。」とされ、強力なパワースポットとして知られている。