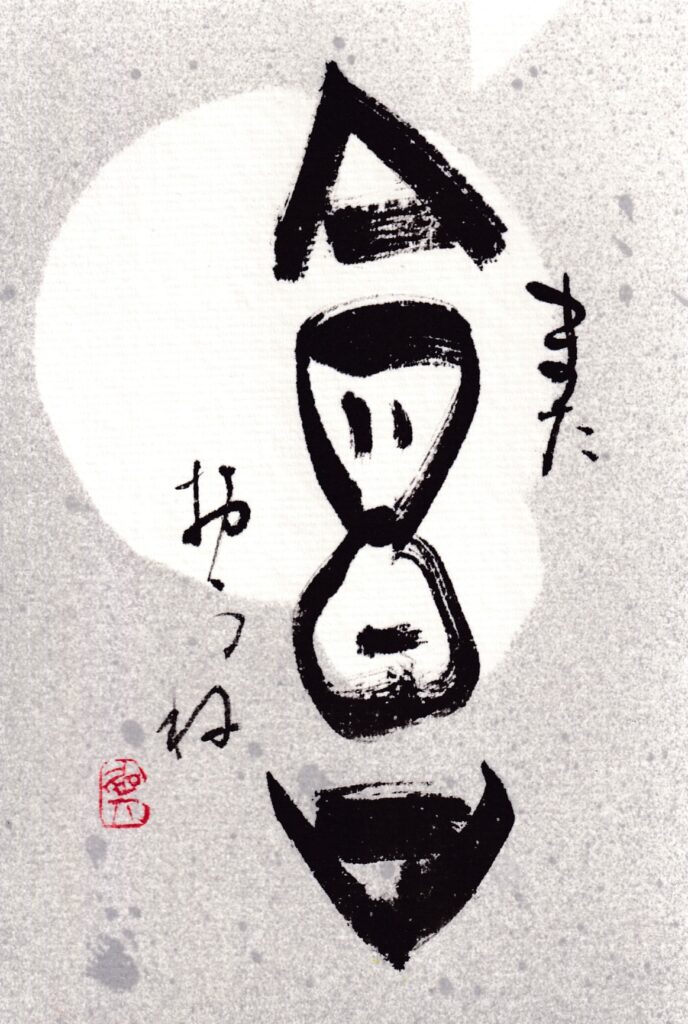

文字の成り立ち 【会:象形】もとの字は會でふたのある鍋の形。上の部分がふた、まん中が鍋、下がそれをのせる台の形。

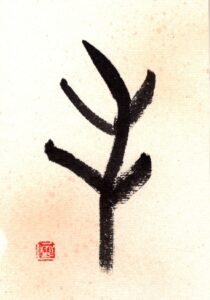

平安時代には宮中行事として七夕行事が行われ、宮中の人々は桃や梨、なす、うり、大豆、干し鯛、アワビなどを供えて星をながめ、香をたいて、楽を奏で、詩歌を楽しみました。サトイモの葉にたまった夜つゆを「天の川のしずく」と考えて、それで墨を溶かし梶の葉に和歌を書いて願いごとをしていました。梶は古くから神聖な木とされ、祭具として多くの場面で使われてきました。・・・何と雅びで風流なこと!

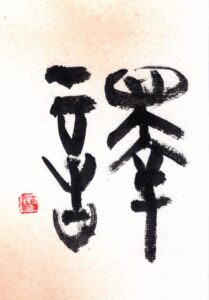

私も今日はロマンチックに、また「会」おうね…と書きました。

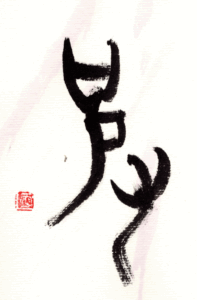

ここで関西出身のばぁばの実力をお見せしましょう。