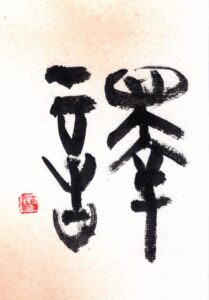

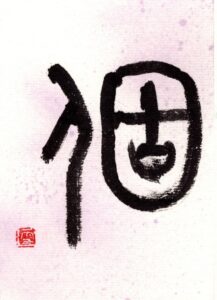

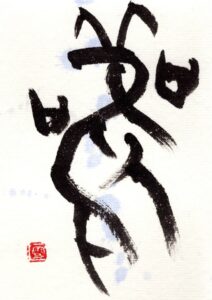

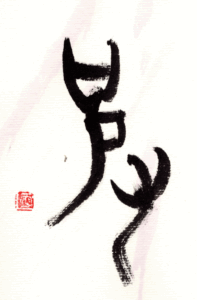

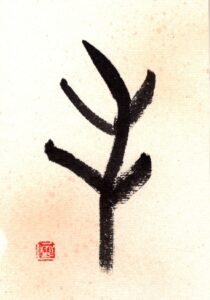

文字の成り立ち 【休:会意】人と木を組み合わせた形。木は古い字形では禾の形で、横木のついている柱を表し、軍門の両脇に目印に立てたもの。また、戦争で手柄を立てた人を表彰することを休(きゅう)といい「幸い」「めでたい」がもとの意。王が褒美を与える際、品物以外に休みを与えることがあり、「やすむ」意で使われるようになった。

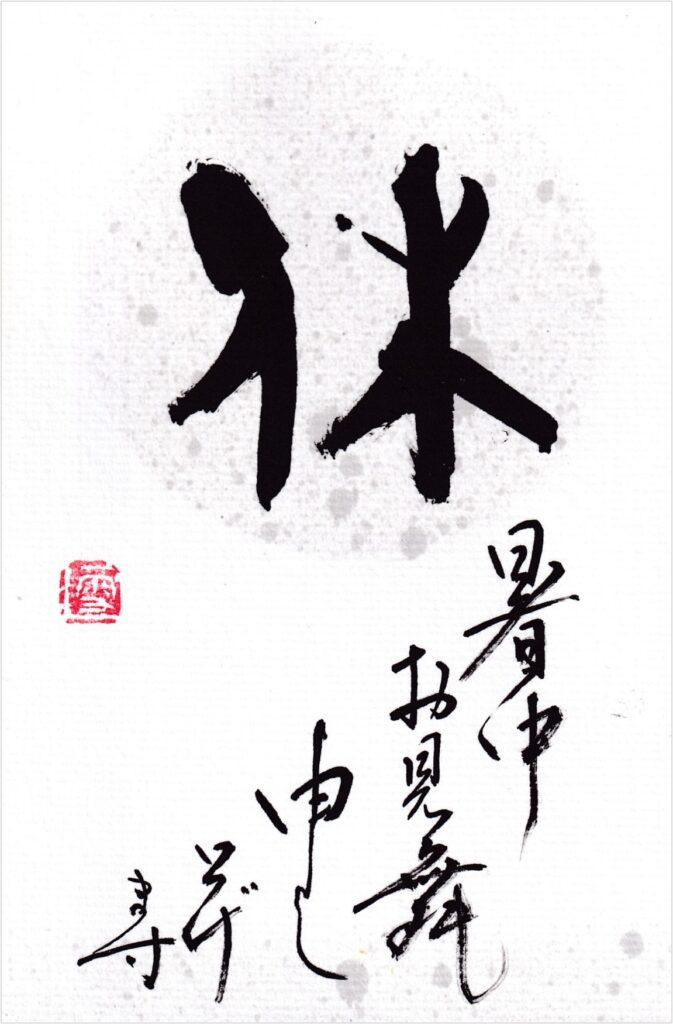

休の字の成り立ちは、人が木に寄りかかって休んでいるところと思っていましたが、文字の生まれた時代はそのようなのどかなものではなかったようです。地球温暖化の現代、これからの季節は酷暑との戦いですね。今週は真夏並みの気温と高い湿度の予報が出ていますので、身体を休めて、熱中症に気をつけてお過ごしくださいますように。

6月15日 暑中見舞いの日 1950年(昭和25年)のこの日、当時の郵政省が初めて「暑中見舞用郵便葉書」を発売しました。二十四節気の「小暑(7月7日頃)」~「立秋の前日(8月7日頃)」にかけて送るのが通例です。実際の暑さより暦が基準になります。また、梅雨が明けた後という条件が加えられる場合もあります。「暑中」以前に手紙を出す場合は「梅雨見舞い」、立秋の前日までに届かないようであれば、「残暑見舞い」として送りましょう。